美豆持续承压,原油价格暴跌,中方半年未采购引发震荡

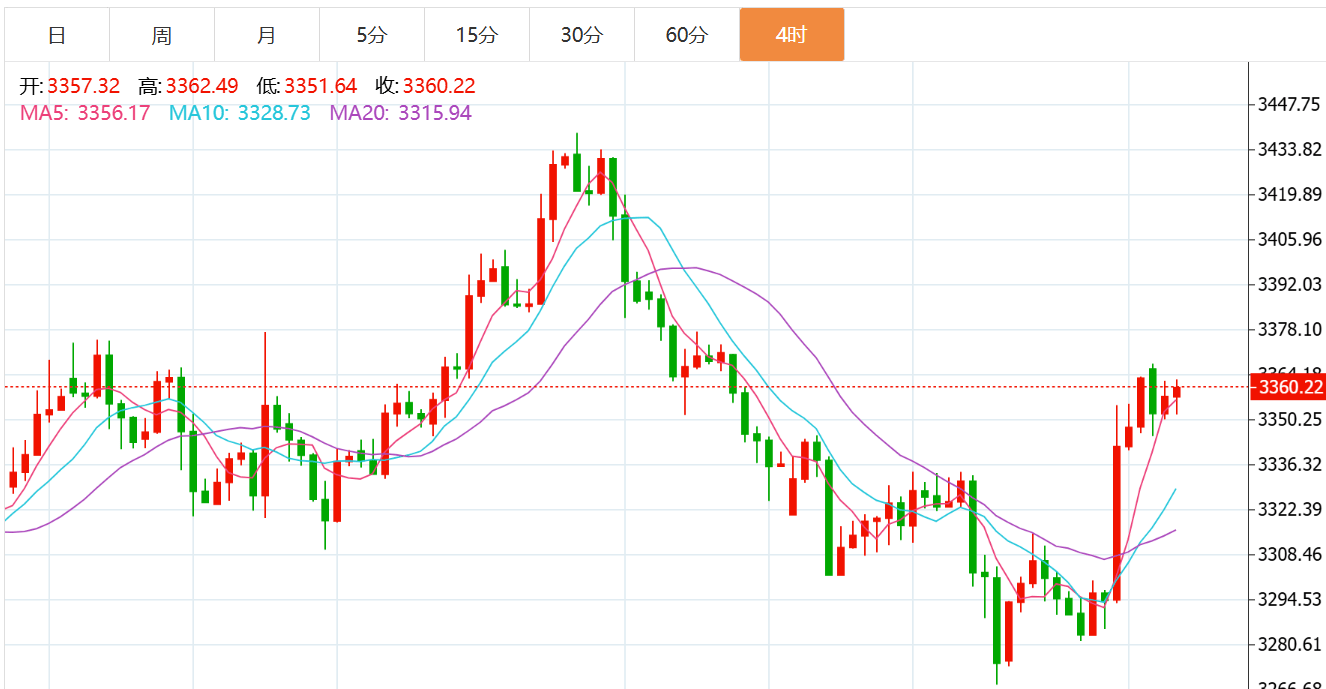

美国大豆还在仓库里打转,原油这头却已经率先趴下了,2025年9月的德州,不少农场主和油企老板的脸色都比玉米杆子还要灰,气氛僵得像深秋凌晨四点的高速路口,一边是大豆价格跌破农场的盈亏线,一边原油现货直接破了70美元每桶,这局面,谁都没想到会这么狼狈,尤其仓库里那些2024年秋天收的大豆,总觉得像是被全世界遗忘了的“库存孤儿”,大家都在等一个买家,最好是中国。

“你听说没,今年中国一船美豆都没定。”威斯康星的农民在酒吧里小声嘀咕,啤酒泡沫没赶上嘴,先落在吧台上,气氛凝固了三秒,2025年9月的数据又扎了一刀——中国大豆进口总量并没怎么掉,掉的是美国的份额,农民手里的账本都快被油渍糊了,去年的大豆还能卖个好价,今年巴西、阿根廷的货直接抢了风头,65万吨大单一签,阿根廷还顺手把出口税给砍了,谁还看美国豆。

“我认识的贸易商都快疯了,九月都没新单。”爱荷华的农场主摊手,嘴里念叨着中国这半年都没下美国豆的单,这是自2018年中美贸易摩擦后,头一次出现这么长时间的空窗期,大豆堆成山,仓库门口的麻袋都快发霉了,市场的冷清让人心里发凉,豆农的焦虑像病毒一样蔓延,有人说,2025年美国中西部的大豆价格已经跌到每蒲式耳11.5美元,盈亏线在12.2美元以上,翻开账本,亏了八千刀,这还没算人工和肥料。

换个角度,南美的农场主却在社交媒体上晒着新订单,收割机轰鸣,巴西港口的装船效率高得让美国人眼红,货船挥手就能开往中国,没人再提中国只买美国豆的“美好年代”,市场变了,节奏也变了,美国豆农的情绪像北风一样拧巴,特朗普拉票时总说美国农民是“国家的脊梁”,但2025年九月的中西部,脊梁都快被库存压弯了。

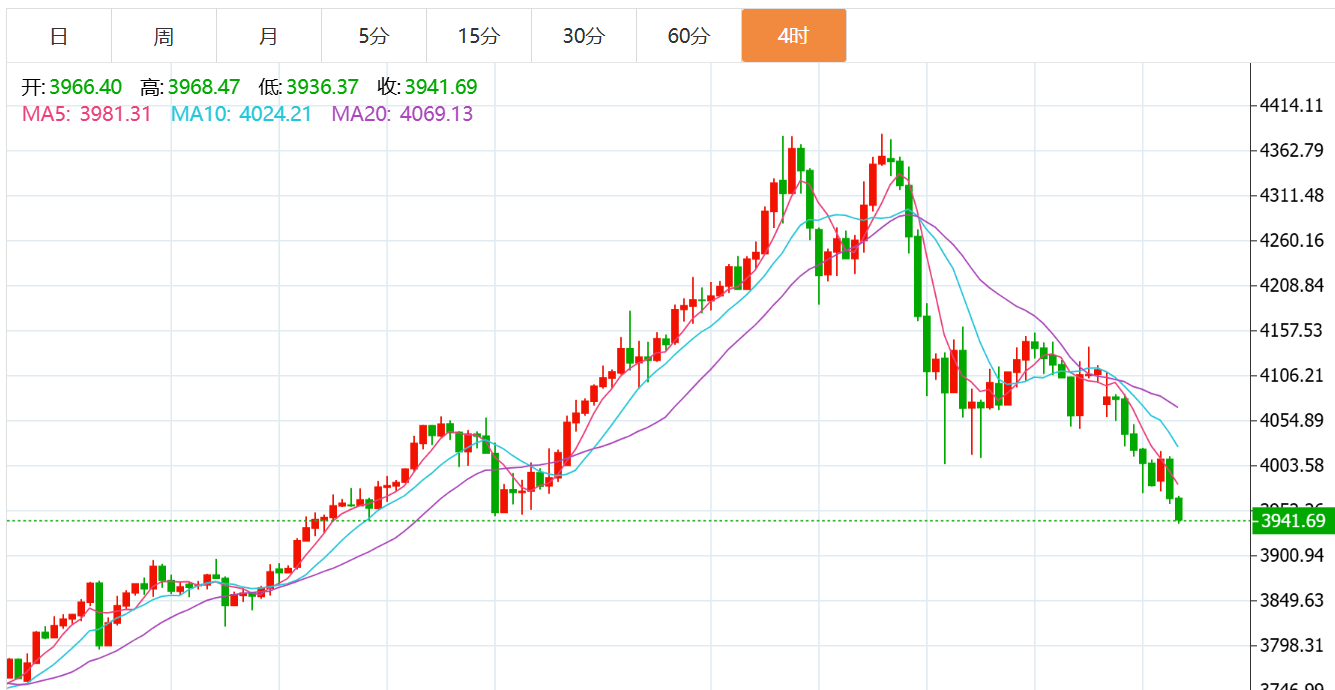

2025年9月16日,《金融时报》的原油行情播报让人坐不住,WTI跌幅超18%,跌破70美元大关,德克萨斯的油企老板在加油站旁边发呆,嘴里念叨着“61美元是盈亏线”,现在70美元都守不住,油田工人已经有人在问要不要转行做快递,油价跌得让人怀疑人生,没人敢说下个月会不会直接见到五开头。

“特朗普政府去年底还鼓励我们多打点油,现在咋办?”油田高管在电话会议上自嘲,政策口号挂在墙上,实际账单却是凉的,关税和环保新规把钻探成本推高了,增产变成笑话,企业两头不讨好,产能上去了,需求没接住,市场根本不看政府脸色,油多了,价格就像气球一样塌下去。

“现在不是我们不想卖,是中国根本不买。”休斯顿的石油贸易商摊开手,2025年前八个月,中国从美国进口原油同比大跌62.8%,六个月“零采购”,这不是小数点的波动,是整个贸易链条的断裂,2018年以来头回遇到这么极端的情况,没人敢说啥时候能恢复正常。

“你们中国为啥半年都不买美油?”一位路透社记者在上海的能源论坛上问,现场没人直接回答,气氛比往年更安静,关起门来分析,大家都知道,真正的理由不只是市场价高低,俄罗斯、中东、非洲的原油运输距离短、价格灵活、政治风险低,中国的石油采购逻辑早就不是2019年那一套,能多元化就多元化,能自己搞就自己搞。

“听说新疆吉木萨尔今年页岩油产量破了500万吨?”朋友圈有人发图,工地尘土飞扬,中国石化的招牌立在戈壁滩,“咱们得自己掌握主动权”,这话不新鲜,落在2025年就变得分量十足,能源安全这件事,不是光靠买能买来的。

有意思的是,“成熟买家”这四个字,在2025年变得不再是商业用语,而是一种带有战略意味的表达,买家挑货、卖家发愁,市场地位一夜间易主,谁都想不到,几年前还被当做“能源独立象征”的美国页岩油,转眼成了企业的包袱,没人愿意提产能过剩,大家都盼着中国来一波“神单”,但等来的只有冷场。

“我问过五个做油轮调度的朋友,最近半年都没排过去美国湾区的单子。”广州的贸易行老板在微信群里说,航线图上美国那一侧几乎是空的,大家都盯着俄罗斯和中东,偶尔还有几单非洲油,谁还会冒着“政策风险”再去下美油的单呢?

另有一个点,2025年中国的大豆和原油采购架构变化,带动了全球市场的微妙转向,卖家变得焦虑,买家变得挑剔,谁都不再信任单一市场,谁都怕被政策“卡脖子”,全球贸易的节奏像是被人调慢了半拍,谁的库存多,谁就先急,谁能多元布局,谁就能稳住心态。

“全球粮食和能源格局在洗牌,你怎么看?”朋友问我,我只能说,这场博弈没有绝对赢家,只有现在的主动和被动,2025年美国农民和油企老板的焦虑,有一半来自政策和市场错位,另一半来自对“中国订单”的执念,谁都不敢多想下一个冬天会怎样。

“特朗普的竞选团队在农业州还敢承诺啥?”休息区的小组讨论里,竞选经理苦笑着说,没中国订单,选票都悬了,农业带的基本盘都动摇了,这不是经济账,是政治账。

2025年9月25日,纽约油价仍旧低迷,新华社的行情快报像例行公事一样冷静,油企高管的脸色却越来越难看,行业里流传一句话,“产得起,卖不动”,谁都明白,库存一旦撑不住,裁员、减产就不是新闻,而是明天的现实。

评论